Le lit des rivières, filtre naturel ?

Les sédiments au fond des rivières forment une interface perméable entre les eaux souterraines et celles de surface. Cette interface est étudiée au laboratoire Géosciences Rennes (CNRS/Université de Rennes), notamment pour son rôle clef dans le cycle de l’eau.

Lorsqu’il pleut, une partie de l’eau ruisselle jusqu’aux rivières alors qu’une autre va s’infiltrer dans le sol pour rejoindre les nappes phréatiques. Les eaux transitant sous terre, souvent plus anciennes, ont une composition chimique grandement altérée par le contact avec les minéraux et les microorganismes du sol. Au contraire, les eaux de surface, plus jeunes, sont vectrices de nombreux contaminants urbains ou agricoles. « À l’interface sédimentaire formée par le lit d’une rivière, on assiste à un mélange fortement réactif entre des eaux d’âges et de natures différentes, explique Joris Heyman, chargé de recherche CNRS au laboratoire Géosciences Rennes1. Nous pensons que ces conditions réactives exceptionnelles peuvent avoir un impact considérable sur les cycles hydrologiques à grande échelle, comme ceux de l’azote et du carbone. »

Toutefois, les mécanismes de transport et d’échange de matière entre une rivière et son lit restent mal compris. Les multiples échelles de temps et d’espace en jeu en font un système complexe particulièrement intéressant du point de vue de la physique. De plus, les lits de rivières sont à la croisée de nombreuses disciplines scientifiques, comme l’hydrologie, la géomorphologie, la chimie et la biologie. Enfin, voir et quantifier l’invisible dans les sédiments d’une rivière en crue pose des défis techniques, qui ont limité jusqu’à aujourd’hui la quantité de données disponible sur cette zone.

De la rivière au laboratoire

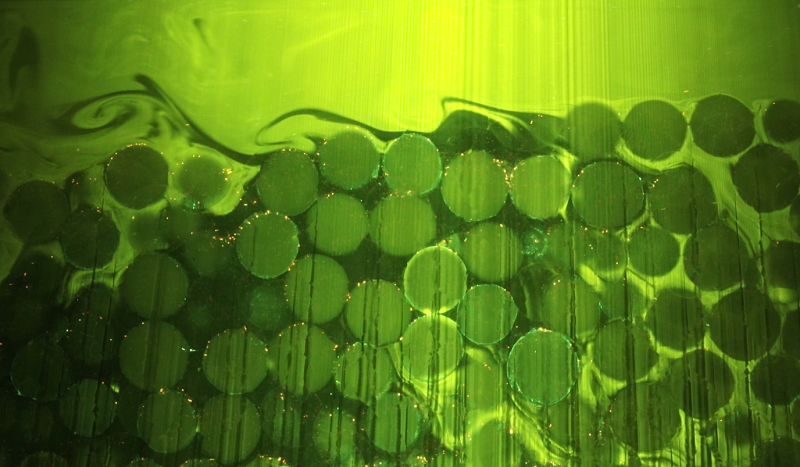

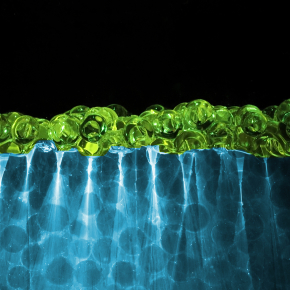

Pour dépasser ces limites, Joris Heyman et son équipe du laboratoire Géosciences Rennes utilisent des modèles micro et millifluidiques2 de milieux poreux analogues, pour explorer le transport réactif de la matière à l’interface rivière-sédiment. Ces modèles expérimentaux sont soumis à des conditions équivalentes à celles constatées en rivière et permettent de recréer, au laboratoire, un sujet d’étude comparable et complètement instrumenté. L’équipe emploie alors des réactifs chimiques fluorescents ou luminescents3, afin d’identifier et de quantifier, au sein même du sédiment, les zones fortement réactives. En modifiant l’intensité et la direction des écoulements, les chercheurs peuvent observer en temps réel l’effet des variations de débit ou des remontées de nappe.